【摘要】山洪預警作為物聯(lián)網最早最典型的應用場景,以技術手段鑄造了“生命安全保護傘”。

山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)是山洪防治非工程措施的重要組成部分,從2009年開始,在國家四部委的聯(lián)合部署下,歷時七年累計投資294.32億,初步建成了覆蓋全國2058個縣級山洪災害防治區(qū)的非工程措施體系。至今,這套系統(tǒng)依舊發(fā)揮著重要作用,每年幫助上百萬人次成功轉移避免山洪災害損失,具有很好的社會效益。

這套被各級政府和山丘區(qū)群眾譽為“生命安全保護傘”的山洪防治體系,既離不開政策制度的保障,也離開技術的進步,尤其是物聯(lián)網技術在其中起到了至關重要的作用。

自2009年“感知中國”的概念提出之后,物聯(lián)網在國內迅速發(fā)展,先后經歷了以硬件創(chuàng)新為主和軟硬一體化解決方案兩個階段,目前已經進入到以大數據大連接為主的場景化應用階段,物聯(lián)網成為各種應用場景的基礎能力,而山洪災害預警監(jiān)測就是最好的場景化應用實踐。

物聯(lián)網架構的感知層、網絡層和應用層,正好涵蓋了山洪災害預警系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié),為山洪災害的數據采集、監(jiān)測、傳輸、決策及預警提供強有力的技術保障。

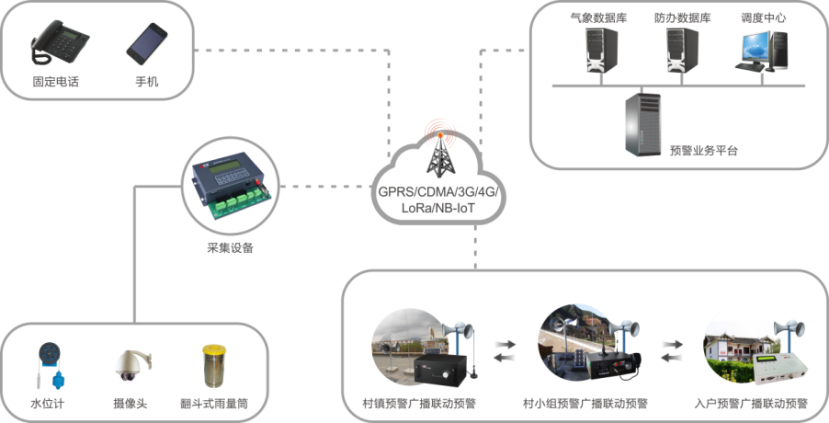

典型山洪預警監(jiān)測系統(tǒng)圖譜圖

(1)感知層——精準采集:應用物聯(lián)網感知層的RFID、傳感器、視頻監(jiān)控、定位等技術,在地形復雜、偏遠的山洪易發(fā)區(qū)合理布置水位計、雨量計、視頻設備等終端,自動采集雨量、水位、地表變化等信息,全面感知山洪誘發(fā)因子,很大程度上減少了人工監(jiān)測的難度,提高了監(jiān)測效率和頻度,也降低了人工監(jiān)測帶來的錯誤和誤差,為下一步決策提供全面的數據支撐。

(2)網絡層——融合通信:由于山洪易發(fā)區(qū)分布廣泛且地形復雜,有線網絡很難覆蓋或者覆蓋成本高,因此無線通信技術在山洪預警系統(tǒng)中廣泛應用。從傳統(tǒng)的2G/3G/4G到現在火熱的NB-IoT/LoRa等低功耗技術,各項無線通信技術在山洪預警中大顯身手,很好地解決了監(jiān)測自動化程度低、傳輸網絡覆蓋不夠等問題,為山洪預警提供了堅強可靠的信息傳輸通道。

(3)平臺層——可監(jiān)可控:基于B/S架構,結合GIS的山洪預警監(jiān)測平臺通過對收集數據的分析處理,實現對監(jiān)測預警設備運行狀態(tài)監(jiān)視、巡查簽到和險情上報等功能,將復雜的水文模型、水利模型用計算機模擬實現,快速便捷地為決策提供數據支持。同時可以拓展移動端應用(APP),提升面向公眾的預警信息推送能力,擴大山洪災害防御信息覆蓋范圍。

(4)應用層——及時發(fā)布:當監(jiān)測信息達到山洪災害的臨界點時,平臺將預警信息下達到各村鎮(zhèn)、村小組、入戶三級預警廣播聯(lián)動體系,再由無線預警廣播機通過手機、短信、電話、調頻廣播、本地對講機、MP3錄音、麥克風、數據推送等多種方式,將預警信息第一時間通知到山洪易發(fā)區(qū)相關部門,提前做好轉移準備。

當前物聯(lián)網發(fā)展已經上升到國家戰(zhàn)略,各種場景化應用紛紛落地。當此之時,山洪預警作為最典型的物聯(lián)網應用場景,已經規(guī)模化應用長達十年,在守護生命安全的同時,推動了物聯(lián)網技術和產業(yè)的進步。未來,將會有更多新的物聯(lián)網技術應用到山洪預警中,造福人類,造福社會。